「染」へのこだわり

「江戸小紋®」染とは

「息を飲むほど美しい」伝統工藝品

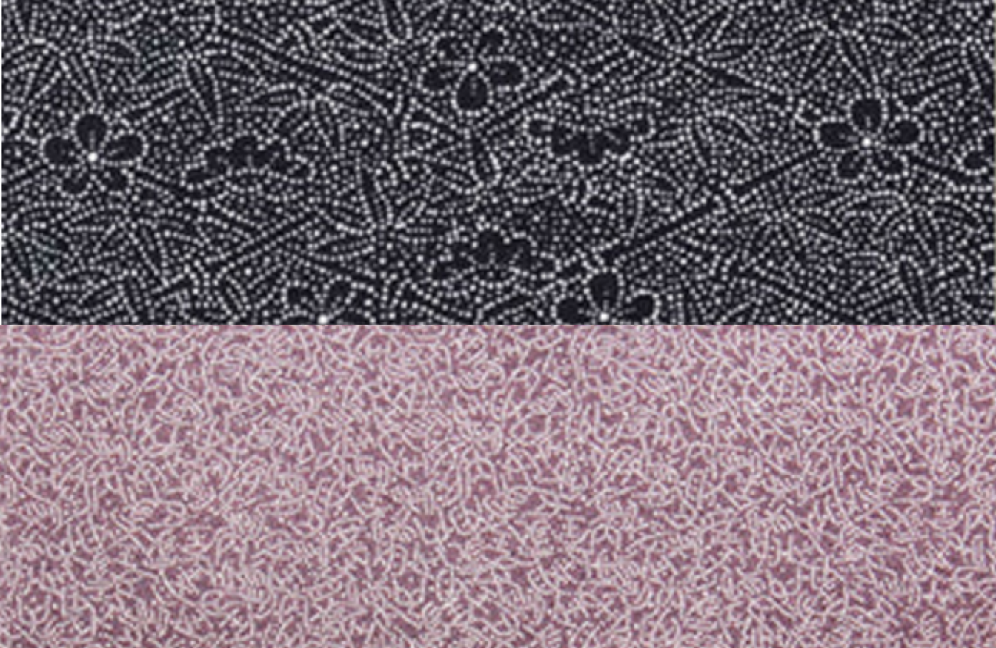

小紋とは柄の細かい模様や、小さな柄を染めた着物のことをさします。

そのなかでも「江戸小紋®」は、伊勢地方の熟練した職人が技術を駆使して彫った精緻で細密な「伊勢型紙」を使用しており、技術の高い東京の伝統工藝士の資格を持つ職人さんが、防染糊を使いながら型送りという手法でヘラ染めをします。

技の粋を集めた微塵の「江戸小紋®」は息を飲むほど美しいと言われおり、長い伝統に培われた技術と感覚が今も優秀な後継者によって受け継がれています。

現代の名工・黄綬褒章受章

「江戸小紋®」染ひとすじ

「大松染工場」のこだわり

特別な「江戸小紋®」とは

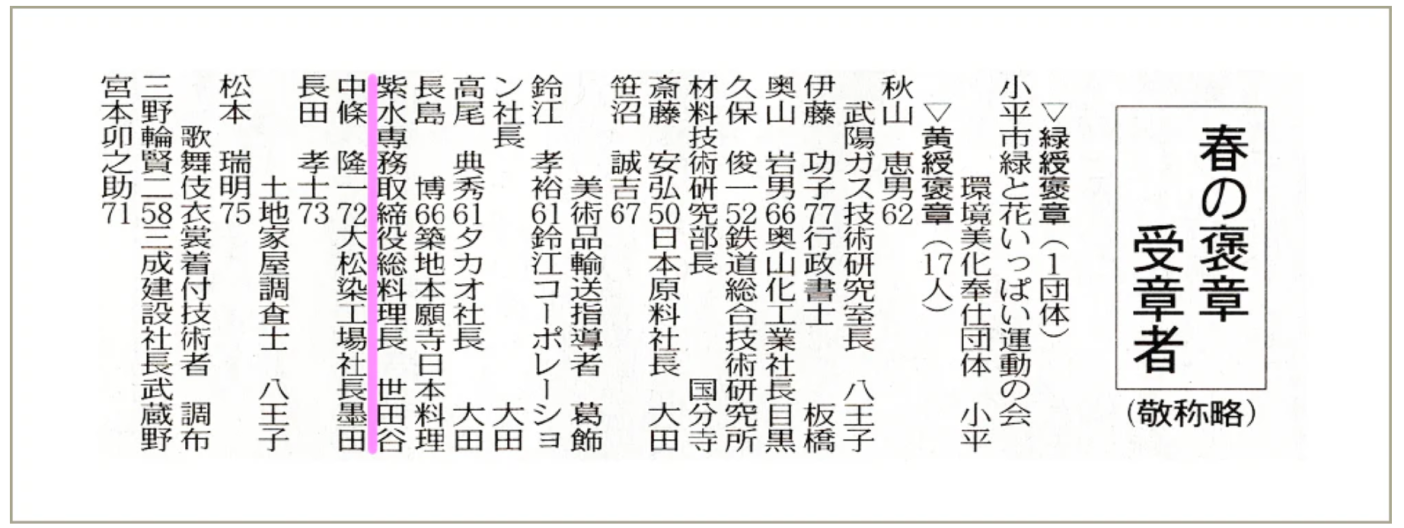

黄綬褒章受賞

K-iwamiのバッグは、黄綬褒章受賞された、東京・墨田区にある大松染工場の伝統工藝士 中條 隆一氏に染めていただきました。

ほとんどの「江戸小紋®」を染める染工屋さんは、シルクに染める技術はもっていますが、それ以外の素材を染める技術を持っておりません。

大松染工場は着物を染める技術はもちろんのこと、他の素材を「江戸小紋®」の染色技法を使って染め上げる技術を持っております。

ここにしかない上品で美しい「こだわり」の「江戸小紋®」染の技です。

大松染工場:https://edokomon-daimatsu.com/

伝統工藝士「中條 隆一」氏

新しい時代だかこそ伝統ある日本の文化、着物で装ってほしい。

また多くの人達にもり良い伝統の手染の高度な日本の伝統技術をしてもらい、後世に引き継いでもらいたいと中條氏は考えています。

そのために、この技術を用いた新製品を開発し現代の生活の中でも使っていただいて「江戸小紋®」染の素晴らしさを広めたいと思い、若い頃から染料の勉強を積み重ねてきました。

着物以外の他製品にも「江戸小紋®」で製作する事で、日本人の持つ「極み」の伝統文化を後世に伝えていきたいと考えています。

「江戸小紋®」の生い立ち

はじまりは「室町時代」

遠く室町時代に、当初は武具である鎧の革所や家紋などに用いられており、武具の日常着等の衣服にも染められるようになったのは室町後期と推定されています。

江戸時代はじめに、武士の礼装である裃の染めが行われるようになってから技術的に発達し広く普及し、江戸時代中期に、町人文化の発達とともに、小紋は身分や時代を超えて一般の人々に愛されるようになり、今日に至っています。

昭和30年に、京小紋、加賀小紋などと区別するために江戸を付け東京の染め物の名称として「江戸小紋®」が正式名称となりました。

長い伝統に培われた感覚と技術が優秀な後継者たちによって受け継がれ、今後も日本が誇る伝統工藝品としていつまでも伝え行きたいと考えています。

「江戸小紋®」ができるまで

-

1.型紙の彫刻

良質の手漉き和紙を2~3枚、柿の渋で張り合わせ「地紙」に錐(錐彫り)、小刀(突き彫り・引き彫り)、道具(道具彫り)、などを使って模様を彫ります。この型紙自体が芸術品です。

-

2.色糊(いろのり)の調整

色糊は染め上がりの出来栄えを左右する大事なもの。 地色と目色があり、はじめは糯粉(もちこ)と米ヌカを混ぜ合わせて蒸し、よく練った元糊に染料を入れ、試験染めをしながら慎重に作ります。

-

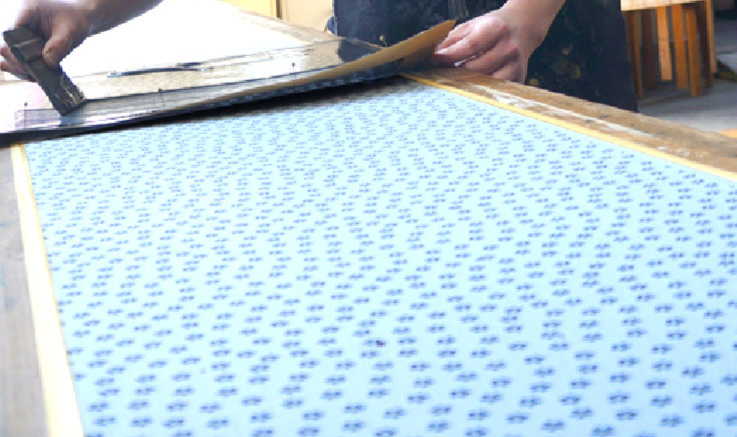

3.型付け・板干し

長板に白生地を張り、その上に型紙を乗せ、ヘラで糊を置いていきます。 型紙の彫りに抜かれた部分だけ模様が生地に型付けされ、染の最も重要な部分です。 型付けが終わった後に、貼り板のまま糊を乾かします。

-

4.地色染め(しごき)

糊が乾いたら、生地を板からはがし、染料の入っている地色糊をヘラで、全体に平均に塗り付け地色染めをします。 これを「しごき」といいます。 その後、糊と糊がひっつかない役目の「おがくず」という粉を地色染め(しごき)の上に撒きます。

-

5.蒸し

地色が乾かないうちに蒸箱に入れセッシ90度~100度で15分~30分位蒸します。 糊の中に入っている染料を生地に定着させるためで、蒸し加減は熟練を要します。

-

6.水洗い・乾燥仕上げ

蒸し上がった生地は、糊や余分な染料を落とすため念入りに水洗いします。 水洗いされた生地を乾燥させ、湯のしで幅を整え、丁寧に検品をして仕上げ、染め上がりとなります。

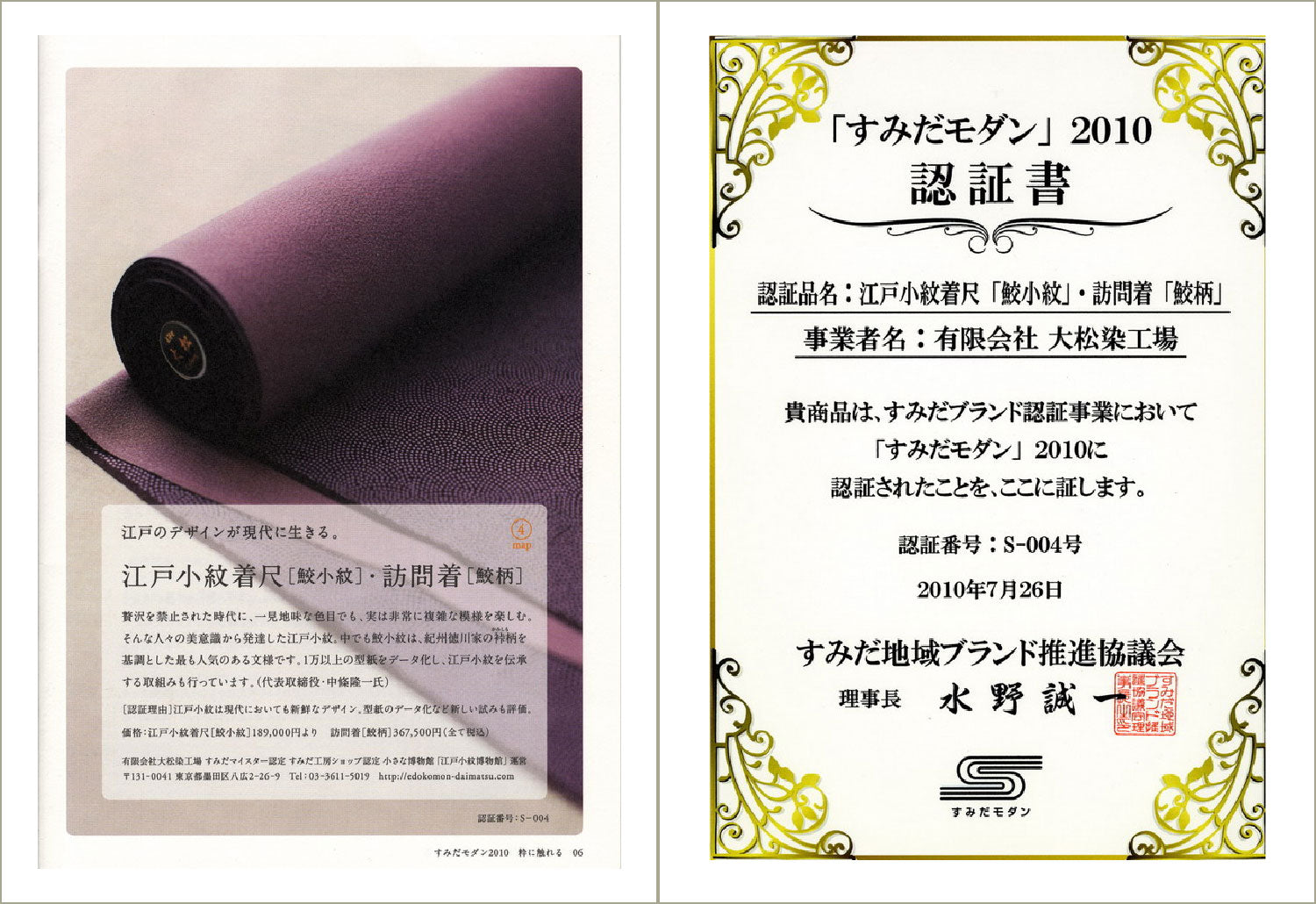

すみだブランド認証

もっとこだわりを見たい方へ

-

超軽量繊維「神ノ糸®」

「神ノ糸®」とは?開発当時、出雲の紡績会社で生産された超軽量繊維「神ノ糸®」を織り込んだ生地は、通気性、吸水性、速乾性、耐久性に優れ、消臭殺菌や接触冷感作用があり、長くお使いいただける素材です。

-

染色技法「江戸小紋®」

「江戸小紋®」とは?「神ノ糸®」を織り込んだ布地を経済産業大臣指定、伝統の染色技法「江戸小紋®」で染め上げることで美しい模様を描き、東京オリンピック2020エンブレムマークにも採用をされました。

-